社会人になると月日が流れるのが早いもので、いつの間にか2020年も終盤に…。今年は新型コロナの影響などもあって、日々生きることを最優先に行動してきました。

おかげでアニメや漫画、小説などを満足に楽しむことができなかったのですが、先日、YAHOO!ニュースのトップに次の記事が表示されました。

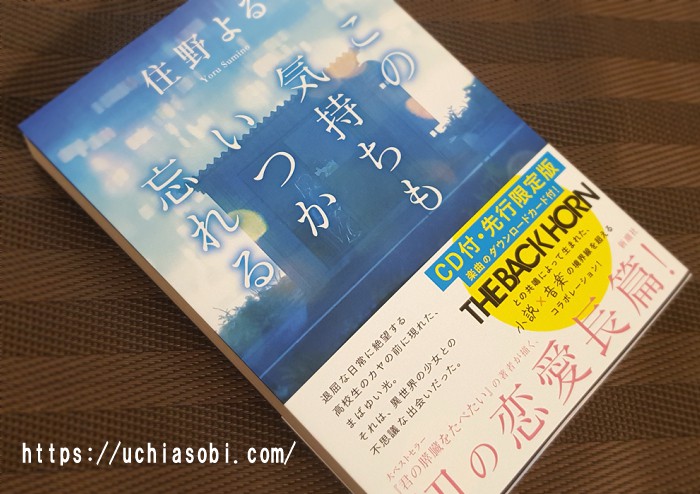

住野よる×THE BACK HORNの強力タッグで贈る青春小説

『生きづらくない人なんてこの世界にいない ー 「キミスイ」で人生変わった作家・住野よる』

この記事を読んだことで、そこで紹介されていた住野よるさんの最新作《この気持ちもいつか忘れる》という小説を読んでみたいという気持ちが溢れてきました。

・生きづらくない人なんてこの世界にいないー「キミスイ」で人生変わった作家・住野よる

住野よるさんはデビュー作「君の膵臓をたべたい(キミスイ)」が話題になり、一躍有名になった人気小説家です。

ただ、僕はこの方の作品を読んだことがなく、数か月前に同作品の実写映画(小栗旬さんが出演していたやつ)を見ただけでした。個人的には「可もなく不可もなく」というイメージで、「住野よるの最新作」だから読んでみたいと思ったわけではありません。

僕の食指を動かせたのは、この小説の大きな挑戦である【小説×音楽の境界線を超えるコラボレーション】という部分でした。そして、その音楽を担当しているのが「THE BACK HORN(ザ・バックホーン)」だったことです。

1998年に結成された日本のオルタナティヴ・ロックバンド。「KYO-MEI」という言葉をテーマとして、「聞く人の心をふるわせる音楽を届けていく」という意思を掲げて活動している。略称は「バクホン」「バクホ」など。

10年程前に初めてバックホーンの曲を聞いたとき、とても心地よく感じました。以来、運転中などはいつも彼らの音楽を聴いています。

ライブに行くほどコアなファンではありませんが、好きなアーティストベスト3には入りますね。

小説《この気持ちもいつか忘れる》は、僕の好きなバックホーンと住野さんが構想段階から打ち合わせを重ね、創作の過程も共有した作品です。

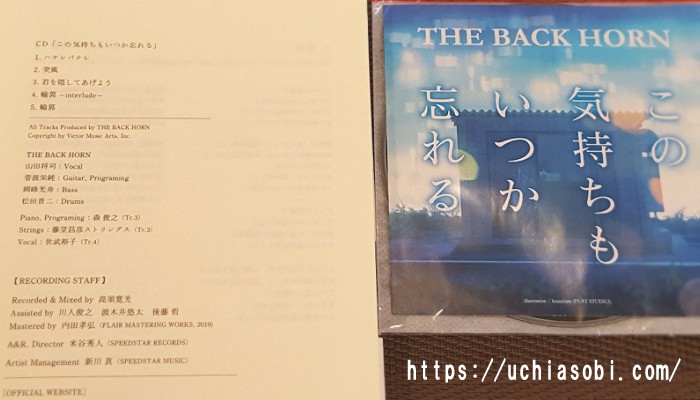

しかも、先行版は小説をテーマにして創られた5曲入りのCD付となれば、買う選択肢しかありません!

バックホーンの音楽が彩る、もう一つの物語世界

住野さんは以前からバックホーンの大ファンだったそうで、彼らの音楽がこれまでの作品にも影響を与えているとのことです。

小説に挟まれていた小冊子の中には、「THE BACK HORN × 住野よる座談会」の内容とともに、住野さんオススメの10曲も紹介されていました。

ちなみに、僕が好きな曲は、住野さんの選ぶ曲の5位に入っていた「冬のミルク」に加えて、「水芭蕉」「夢の花」「鏡」「生まれゆく光」「美しい名前」「空、星、海の夜」あたりです。

住野さんは激しめの曲が好きなようですが、僕は優しくて繊細だけど力強くもあるバラード調の曲が特に好きです。

今作をテーマに創られた5曲の中では、やっぱり「輪郭」が一番(世武裕子さんver.も◎)。

曲単体では良曲くらいの位置づけになりそうだけど、物語をダイレクトに表した「小説のための曲」なので、曲をステレオで感じることができ、胸を打つものがありました。

『この気持ちもいつか忘れる』の魅力と感想

前置きが非常に長くなってしまいましたが、小説を読んだ感想を少しだけ書いてみたいと思います。

まだ読んでいない人がたくさんいると思うのでできるだけネタバレはしない方向で。

まず感じたのは住野さんの小説が予想以上に読みやすかったこと。

小説に必須といってもいい比喩表現がくどくなく、自然に頭に入ってくることに驚きました。

次に文章のひとつひとつの美しさ。

バックホーンの歌詞のように繊細で美しく、情熱的なたくさんの言葉が散りばめられていたのでメモを取るのに苦労しました(小説を読む時にはいつも印象的な言葉をメモしてます)。

それから伏線と回収の方法が面白い!

物語の中盤くらいまでにしばしば見られる「見つからないように」という言葉をはじめ、前半~中盤に散りばめられたたくさんの「疑問」や「違和感」を不意に、そして斜めから上手に回収しているなと。

キミスイを見たときにも感じた「特異な視点」というものが今作でも随所に見られました。

異世界の少女との出会いが、平凡な高校生の運命を変える

肝心の話の内容については、女性よりも男性に共感する人が多いのではないかと思います。

大枠で見れば、特別珍しい話でもなく、まさに住野さんが言うところの《僕は、世間では<どうでもいいこと>が、その本人たちにとっては<世界のすべてであるかのようなこと>として描くことが好きなんです》にあたる話だと思いました。

だからこそ、この話に「共感」する人は多いと思います。

座談会でバックホーンの菅波栄純さんが《「こいつ、バカだな」と思ってたけど、「こいつ、俺だわ」ってだんだん思い始めるようになっていった》と語っていましたが、まさにその通りで、僕も途中から「あ、これ自分だわ」と思いながら読んでいることに気づきました。

「特別」だと感じられる何かに出会いたくて生きている主人公・鈴木香弥。

最初は、異世界の少女・チカとの不思議な出会いによって、何か自分の人生を特別にできるようなものを手に入れることだけが目的だったカヤですが、彼女との邂逅を重ねることによって少しずつ変わっていきます。

美しくも苦しい、思春期ならではの感情の機微を巧みに表現

途中、僕は主人公の行動がもたらしたある出来事に大きなショックを受け、しばらく読むのをストップしてしまいました。それほど不快だったのです。

けれども、この世の中に存在する作品は、自分にとって心地の良いものだけではありません。

近年は喜怒哀楽のうち、「喜」と「楽」だけを形にしたような作品が溢れていますが、個人的には苦しく辛い思いをしても「怒」や「哀」という感情を引き出してくれる作品が好きですね。

しばらく時間を置き、気持ちが落ち着いてから読み始めると、この小説で僕が一番好きな文章に辿り着きました。

これまでの話の流れや前後の文章を読めば、十分に予想できる言葉ではありますが、プロの小説家はやはり本当に凄いなと素直に感動しました。

「命が混じるほど近くにいてほしい」

この表現は、言葉では表せないほど素晴らしいと思います。

カヤとチカのやり取りは、情熱的でありながらとても柔らかく優しく、そして何よりも澄んでいます。

文章を読むことで、頭の中にその光景がありありと浮かびますが、そのどれもが大人の世界のような汚れを感じさせず、清潔で美しく感じられました。

この鮮やかで美しい世界と、後に描かれる無味無臭のモノクロームの世界との対比が興味深かったです。

自分が忘れていた多くの感情を呼び起こしてくれた作品

以上、ストーリーの展開がわからないように「点」で作品を簡単に紹介しましたが、ネタバレを極力控えた感想を書くのは本当に難しいですね。

しかも、読んでから感想を書くまでにかなり時間が経ってしまったので、リアルタイムの感情を事実としてしか表現できませんでした。

どこかから「忘れても大丈夫」という声が聞こえてきそうです(笑)

自分が好きな言葉や印象に残った文章のメモを見ていると、ここはこう感じた、この文章の良さはこういうところだ、など書きたいことは山ほどあるのですが。

<住野よる>というビッグネームの作品であり、当然ながら音楽との親和性も高いため、今後必ずメディアミックスされると思います。その時に、もし時間あればメモを取った一万文字近くにもなる印象的なシーンやセリフについて細かく書いていければと思います。

小説や漫画は、アニメや音楽と違って耳から情報を得ることができません。そのため、作品を楽しむためには、全てを傾ける必要があります。

子供の頃は時間が有り余っていたので、そういった作品に十分に注力することができましたが、大人になるとそう簡単にはいきませんよね。

だからこそ、つまらない作品に時間を割いてしまうと本当に後悔します(最近では、T. I監督制作のアニメ映画の原作小説などがそうでした…)。

この本を読むまでは、今回も無駄な時間を過ごしてしまうのではないかという不安がありましたが、自分が忘れていた多くの感情を呼び起こしてくれたという意味では有意義な作品だったと思います。

この《この気持ちもいつか忘れる》という小説は、青春真っ盛りの男子が読んでも面白いとは思いますが、僕のように社会人になって様々な現実を知り、かつて吹いた突風の味を思い出しながら余生を過ごしている人にこそおすすめできる本です。

コメント