前回のつづき…

前回は出来合いの魂のコピーでは「高適応性人工知能」たり得ないことを理解したラースが、新生児の魂をコピーして仮想世界(VRMMOワールド)で成長させることを考えたところまで説明しました。

今回は精神原型の育成過程について、気ままに書いていきたいと思います。

第六話「アリシゼーション計画」のあらすじと感想③

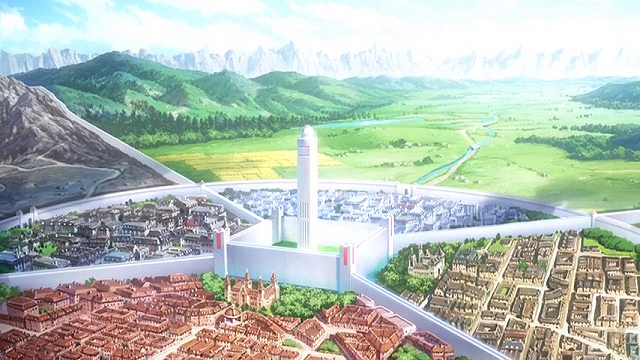

「僕らはザ・シードを使って、小さな村と周囲の地形を作ってSTL用に変換したっス」

アニメではラースの作った仮想世界について比嘉が上記のように説明しています。

もう少し詳しく説明すると、この仮想世界は二重構造になっており、下位サーバーでは汎用データ形式のVRワールドが動き、上位のSTLメインフレームでは専用形式のVRワールドが動いているのです。

そして、その二つのVRワールドが相互にリアルタイムで変換されている形になっています。

最初の箱庭での精神原型の育成

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

まず最初に行ったのは、4人のラーススタッフが16の精神原型を18歳程度まで成長させることでした。

ラーススタッフは18年という歳月をSTL内で過ごすことになりましたが、STLには「FLA(フラクトライト・アクセラレーション)」という主観的時間を加速させる機能が備わっています。

比嘉の話では、スタッフがSTL内にいた時間はざっと1週間ということでした。

18年を1週間で過ごしたという言葉を聞いて凛子は驚愕します。(時間加速倍率は約1000倍)

フラクトライト・アクセラレーション(FLA)の注目点

「に……人間の脳を普段の千倍も速く動かして、問題は出ないわけ?」

凛子は誰もが当然のように考える疑問を比嘉にぶつけました。

それに対する比嘉の答えは、理論的には思考クロックをどれだけ加速しても、脳組織が損傷することはあり得ない、というものでした。

このあたりの説明に関しては原作小説ではある程度納得できるように書かれていますが、アニメでは全く触れられていませんし、解説すると長くなるので割愛します。

ただし、一点だけ注目すべきは思考クロックの加速倍率をいくら上げようと脳組織が損傷を負うことはないが脳とは別に魂自体にも寿命があるかもしれない、という話がこのシーンで描かれていることです。

これについては物語にとって重要な要素なので後々必ず語られるでしょう。

第二世代以降の人工フラクトライトの成長と社会の発展

話を精神原型の育成に戻しましょう。

ラーススタッフに育てられた16の人工フラクトライトは、すくすくと成長し、言語力(日本語)や基本的な計算、その他の思考能力を獲得するに至り、仮想世界で立派に生活していくのに十分な水準に達しました。

人工フラクトライトたちは個性を示しつつも両親の言うことをよく聞き、基本的には皆とても従順で善良だったそうです。

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

第一世代の人工フラクトライトたちが成長し、十分な知識を得て成熟したとラースが判断したため、彼らはフラクトライトたちを8組の夫婦にし、それぞれに家と農地を持たせて独立させることにしました。

この時点で親を務めていたスタッフはお役御免となりました。

しばらくしてから4人とも流行り病で相次いで死亡したことにしてSTLから出ることになったのです。

その後、ラースは人工フラクトライトたちに新たな精神原型(赤ちゃん)を与えて育てさせ、内部世界の時間の流れを一気に現実の5000倍まで引き上げて観察することにしました。

村の住民を演じさせていたNPCも途中から取り除き、ついには人工フラクトライトたちだけで村を作ることができるようにしたのです。

その後も世代交代が進み、現実世界での3週間、内部世界での300年が経過した頃には人口8万人という一大社会が形成されるに至りました。

「アンダーワールド」の名前の由来

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

現在、内部世界では480年が経過しており、首都セントリアの人口は2万人に達しているそうです。

この世界ではフラクトライトたちが「公理教会」と呼ぶ行政機関が存在し、”司祭” という階級によって統治が行われています

この世界の名前は「アンダーワールド」。

この名前はフラクトライトたちが自発的に名付けたわけではなく、ラースが計画当初から使用していたコードネームがそのまま内部に残ってしまったようです。

規則を破れない人工フラクトライトの問題点

公理教会の支配力は相当なもので、この広大な世界を争いごとひとつ起こさずに治めている…このシミュレーションの結果から比嘉は基礎実験が成功したと考えたようです。

しかし、比嘉らは重大な問題に気がつきました。

このあたりの説明は省きますが、ラースが問題視したのはフラクトライトたちが生来的な性質として法や規則を破ることができないということでした。

過負荷試験と人工フラクトライトの限界

ラースはフラクトライトたちの遵法精神を試すべく、ある種の「過負荷試験」も行っています。

その実験とは外界から孤立した山村を1つ選び食料を7割減らすというものでした。

村が全体として生き延びる方法は一部の住民を切り捨て食料の分配を偏らせることでしたが、フラクトライトたちは禁忌目録の殺人禁止条項に背くことができず、村人全員で食料を分配し続けることを選びました。

結果は当然ながら全員が餓死するという悲惨なものでした。

この試験によってラースはフラクトライトたちが何があろうと法や規則に背くことのできない存在であると理解したようです。

菊岡の真の目的:人を殺せるAIの開発

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

凛子はフラクトライトたちが人間とは違うかもしれないが、規則や法を完璧に守ることのどこが問題なのかと菊岡に尋ねました。しかし沈黙を破って口を開いたのはアスナでした。

「もしかして…あなたたちの目的は人を殺せるAIを作ること?」

アスナとキリトは以前から菊岡がVRMMOに興味を持つ理由は、その技術が警察や自衛隊の訓練に転用できるからだと推測していたようです。

しかし、今回の計画が訓練プログラム等の開発のためだとすれば、規模が大きすぎると考えました。そして、自衛官である菊岡がこれほどのことを行う理由は戦争で敵の兵士を殺すAIを作ることに他ならないと言いました。

「――五年前、ナーヴギアが発表された時、僕は気付いたんだ。この技術には戦争という概念を根底から一変させてしまうほどの可能性があるとね。SAO事件が起きた時、僕は志願して総務省に出向し、対策チームに加わった。それも全てこのプロジェクトを立ち上げるためだ。五年かかってようやくここまで来たよ」

菊岡はそう言ってアスナの言葉を暗に認めました。

比嘉の志願理由と無人航空機への人工知能搭載の意義

凛子は比嘉にも志願理由を尋ねました。

比嘉の動機は学生の頃に友人だった韓国人が兵役中に亡くなったことがきっかけでした。それ以来、比嘉は戦争をなくすことはできないまでも人間が死なずに済む方法があればと考えるようになったのです。

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

アニメでは菊岡や比嘉の動機について約1分程度で語られていますが、原作では非常に詳しく説明されています。

人を殺せるAIを搭載しようとしているのは、無人航空機(UAV)です。

現在、無人航空機は遠隔操作によって稼働していますが、システム上、電子妨害(ECM)に弱いという欠点があります。

もし無人航空機に完全なボトムアップ型人工知能を搭載することができれば、ジャミングを無効にでき、自ら考えて攻撃する最強最悪の無人殺戮兵器が完成することになります。

菊岡は第二次世界大戦、ベトナム戦争、イラク戦争での戦死者の数や政府への支持率を例に挙げ、もはや現代は人間が戦う戦争ができる時代ではないと言いました。

しかし、アメリカは防衛予算という巨大なパイの分配を止めることができないため、結果として今後の戦争は人間対人間から無人兵器対人間へ、そして最終的には無人兵器対無人兵器へとシフトしていくだろうと予測しています。

原作では明確に言及されていませんが、今後の戦争の主力となる無人兵器において、他国に先んじて最先端の独自技術を開発することこそが菊岡の真の目的なのではないかと推測されます。

その後も、なぜ国を挙げて兵器の開発をするのかなどの説明がありますが、このような考えは保守派の間では一般的であり、特段珍しいものではありません。

また長くなってしまったので、ここで区切ります。

コメント